Wärmepumpen als Herzstück der Gebäudewende

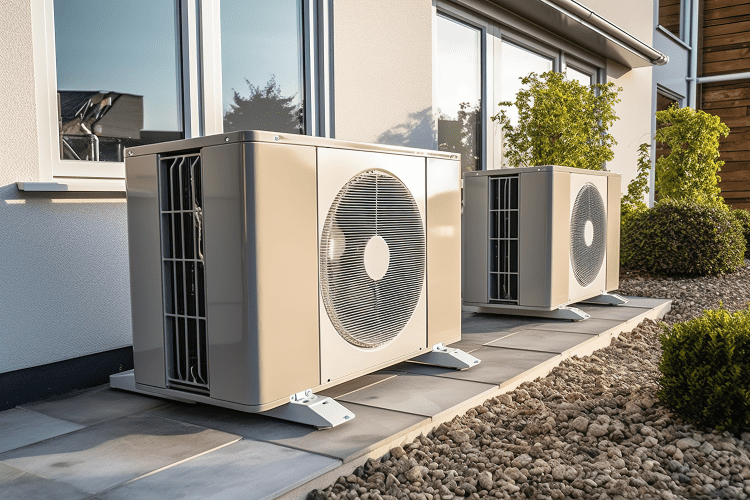

Die Wärmepumpe avanciert zum Leitmotiv der dezentralen Heiztechnologie. Während der Verbrennungskessel Primärenergie schlicht in Wärme umwandelt, verlagert die Wärmepumpe Umweltenergie in den Gebäudekörper. Dadurch sinkt der Endenergiebedarf drastisch, und der CO2-Ausstoß rückt an die Nulllinie heran, sobald regenerativer Strom den Kompressor antreibt. Entscheidungsparameter wie Jahresarbeitszahl, Vorlauftemperatur und akustische Emission befinden sich mittlerweile auf einem Niveau, das selbst in unsanierten Bestandsgebäuden überzeugende Resultate erzeugt. Beachtenswert wirkt darüber hinaus die Vielfalt der Quelltechnologien: Sole-Wasser-Systeme nutzen im Erdreich gespeicherte, ganzjährig stabile Temperaturen. Luft-Wasser-Aggregate schöpfen thermische Energie aus Außenluft und funktionieren somit ohne Bohrung. Wasser-Wasser-Varianten bedienen sich des Grundwassers, das aufgrund seiner geringen Temperaturschwankung höchste Effizienzgrade erreicht.

Parallel verlagern Hersteller große Teile der Leistungselektronik in geschlossene Module. Leistungssteller, Frequenzumrichter, Danfoss-Verdichter oder Kältemittelkreisläufe lassen sich inzwischen steckerfertig bereitstellen, was den Installationsaufwand minimiert und Fehlerquellen eliminiert. Ergänzend erlaubt die modulare Bauweise eine stufenlose Skalierung vom Reihenhaus bis zur Wohnsiedlung. R32 und Propan verdrängen klimaschädliche Kältemittel, während leistungsgeregelte Inverterverdichter in Echtzeit auf Temperaturschwankungen reagieren. Angesichts dieser Fortschritte nimmt die Wärmepumpe eine Schlüsselrolle in der nationalen Klimastrategie ein, denn sie substituiert Erdgas in Millionen Heizungskellern, entlastet Stromnetze durch lastvariable Fahrweisen und integriert sich reibungslos in Smart-Home-Ökosysteme.

Sechs Punkte, die dabei jedoch im Blick behalten werden sollten:

- Erdwärmesonden benötigen geologische Gutachten

- Hydraulischer Abgleich optimiert die Vorlauftemperatur

- Pufferspeicher erweitern die Taktungsspielräume

- Kältemittelwahl beeinflusst Treibhauspotenzial und Wartungsaufwand

- Schallschutzhauben senken Geräuschemissionen in dicht bebauten Quartieren

- Förderprogramme verpflichten zu Effizienzkennwerten nach EH-Standards

Windenergie im Zeitalter skalierbarer Turbinengiganten

Der zweite Eckpfeiler der erneuerbaren Landschaft ruht auf immer höheren Türmen und längeren Rotorblättern. Turbinenhersteller verankern heute Gondeln von 15 Megawatt auf 120-Meter-Monopiles, wodurch die installierte Leistung pro Standort exponentiell wächst. Jedes zusätzliche Blattmeter erhöht den Erntefaktor, weil eine quadratisch wachsende Rotorfläche in der Kubikfunktion des Windes Erträge mobilisiert. Binnen zwei Jahrzehnten hat sich die Kapazität pro Anlage vervierfacht, während die Drehzahl sinkt und somit die akustische Wahrnehmung abnimmt. Carbonfaser-Verbundstoffe reduzieren das Gewicht, wohingegen Blattspitzen mit serrierten Hinterkanten Strömungsabriss verhindern.

Auf See installiert, verschmelzen diese Giganten mit modularen Umspannplattformen, die Hochspannungsgleichstrom direkt einspeisen und dadurch Transportverluste marginalisieren. Digitale Zwillinge begleiten jede Phase des Lebenszyklus: Sensorarrays in Blättern, Lagern und Getrieben versenden Terabytes an Betriebsdaten, aus denen KI-gestützte Algorithmen Wartungszeitpunkte prognostizieren. So sinkt die ungeplante Stillstandszeit, und die Lebensdauer steigt auf über 30 Jahre. Grüne Wasserstoff-Derivate aus elektrolysebasierten Offshore-Anlagen versorgen Stahlhütten und Chemiewerke, während schwimmende Fundamentlösungen Tiefseeregionen erschließen, in denen zuvor ungenutzte Windpotenziale schlummerten.

Viele mittelständische Ökostromanbieter machen für ihre Kundinnen und Kunden nachvollziehbar, aus welchen Anlagen der Strom stammt. So entsteht eine transparente Nachvollziehbarkeit darüber, woher jede einzelne Kilowattstunde stammt – idealerweise als Ökostrom, direkt vom Erzeuger.

Aktuelle Technologien - Thermische Speicher auf Salzbasis revolutionieren das Netz

Die dänisch-schwedische Firma Hyme Energy hat einen großen Speicher entwickelt, der geschmolzenes Speisesalz in speziellen Stahlbehältern auf über 600 °C erhitzt. Wenn mehr Strom vorhanden ist, als das Stromnetz gerade braucht (Überschussstrom), wird dieser Strom genutzt, um das Salz zu erhitzen. Dabei wird die elektrische Energie in Hitze umgewandelt und gespeichert.

Wenn später wieder Strom benötigt wird, kann die gespeicherte Wärme wieder in Elektrizität umgewandelt werden. Dafür nutzen sie eingebaute Dampfturbinen. Alternativ können auch Fabriken oder andere Industriebetriebe die Hitze direkt für ihre Prozesse verwenden.

Diese Technologie erobert Heizkraftwerke im Umbau, weil sie Restkessel, Turbinenhauben und Fernwärmenetze weiternutzt. Die Energiedichte des Salzes übertrifft Wasser um den Faktor fünf, und eine Zyklusfestigkeit von über 30 000 Lade-/Entladevorgängen gewährleistet jahrzehntelangen Betrieb. Ein Prototyp in Esbjerg beweist seit 2023 tägliche Lastverschiebungen von 15 MWh. Damit gelangt eine netzdienliche Alternative zu Lithium-Ionen-Akkus zum Einsatz, die weder seltene Metalle verlangt noch Brandrisiken auslöst.

Parallel schiebt sich das Konzept der bidirektionalen E-Mobilität in den Vordergrund. Fahrzeugflotten dienen als mobiler Puffer, indem sie mithilfe des Combined Charging System (CCS) rückspeisefähige Ladecontroller erhalten. Haushalte mit Wärmepumpe und Photovoltaikanlage orchestrieren so Stromflüsse, dass Ladevorgänge dann stattfinden, wenn Wind und Sonne Höchstwerte erreichen. Gleichzeitig geben Fahrzeuge überschüssige Energie abends an Heizung und Haushalt zurück. Salzbatterien, Wärmepumpen und E-Fahrzeuge verschmelzen auf diese Weise zu einer Resilienzarchitektur, die ohne fossile Spinning-Reserve auskommt.

Sektorkopplung und digitale Steuerung als Nervensystem der neuen Energiewelt

Die Strom-, Wärme- und Mobilitätssektoren existierten lange als getrennte Domänen. Inzwischen regelt ein orchestrierendes Datengeflecht die Energieflüsse dieser Bereiche. Virtuelle Kraftwerke aggregieren Hunderte Photovoltaikdächer, Windräder und Wärmepumpen zu regelbaren Verbunden, die Frequenzhaltung übernehmen und Spitzenlasten abfedern. Edge-Controller in Unterverteilungen erfassen lokale Messdaten im Sekundentakt, während Cloud-Algorithmen Lastprofile glätten.

Regelzonenbetreiber verwenden seit 2022 den Prognosestandard "Open Data Energy Forecast" (ODEF), der Wettermodelle, Verbrauchsdaten und Marktpreise zusammenführt. Dadurch lassen sich Wärmepumpen in Wohnquartieren minutenaktuell takten, ohne Komforteinbußen auszulösen. Gleichzeitig wird Netzstabilität gewährleistet, denn die Geräte reagieren auf Frequenzschwankungen mit Leistungsreduktion oder -steigerung. Energierückspeisefähige Batteriebusse oder Logistikflotten nehmen am gleichen Regelsystem teil und substituieren konventionelle Gasturbinen.

Die Industrie etabliert zudem Power-to-Heat-Kaskaden. Elektrische Heizelemente liefern Prozesswärme, sobald Strompreise im Niedrigbereich notieren. Überschreitet der Preis gewisse Schwellen, verweigert das Steuerungssystem neue Energieabrufe und nutzt zwischengespeicherte Wärme aus Salzbatterien oder Schmelzspeichern. Durch diese Mechanismen verschwindet das Anfahrverhalten fossiler Spitzenlastkessel aus dem Fahrplan. Blockchain-basierte Smart Contracts regeln parallel Herkunftsnachweise, Abrechnungen und CO2-Bilanzierungen, wodurch jede physische MWh eine digitale Identität erhält.

Materialinnovation und kreislauffähiges Design

Skalierbare Transformation verlangt Materialien, die Effizienz mit Nachhaltigkeit vereinen. In Rotorblättern löst Basaltfaser glasbasierte Verbundstoffe ab und verringert das Gewicht um sieben Prozent. Wärmepumpenhersteller konzipieren Kältekreisläufe, deren Kupferanteil sinkt, weil Aluminiumrippen und microchannel-Verdampfer identische Wärmeübertragerleistung erzeugen. Recyclingfreundliche Steckverbindungen und sortenreines Kunststoffgehäuse erlauben später sortenreine Rückführung in die Rohstoffkette, was die Kreislaufquote deutlich erhöht.

Ein ähnlich konsequenter Ansatz gilt für Offshore-Anlagen: Grüne Stahlproduktion mittels Direktreduktion mit Wasserstoff reduziert die CO2-Intensität der Pfahlrohre um über 90 Prozent. Beschichtungen auf Biopolymerbasis verdrängen toxische Antifouling-Farben, während modulare Nabenlager-Konfigurationen den vollständigen Austausch innerhalb weniger Stunden ermöglichen. So verlagert sich die Diskussion von der reinen Effizienzsteigerung auf die Frage der Lebenszyklusbilanz - ein Indikator, der Rohstoffbedarf, Restwert und Energieaufwand gemeinsam abbildet.

Energienetze als lebendiger Organismus des kommenden Jahrzehnts

Die Zukunft schöpft ihre Kraft aus dem Ineinandergreifen der beschriebenen Bausteine. Wärmepumpen transformieren Wohn- und Gewerbegebäude in aktive Elemente der Stromlandschaft. Windkraftanlagen liefern Massenstrom in einer Größenordnung, die vormals Großkraftwerken vorbehalten war. Thermische Salzbatterien entschärfen die volatilen Seiten der erneuerbaren Erzeugung. Eine digitale Sektorkopplung verbindet all diese Komponenten zu einem Organismus, dessen Regelkreise auf Basis von Echtzeitdaten agieren. Materialkreisläufe und regionale Lieferketten untermauern diese Entwicklung ökologisch wie geopolitisch.

Der Energiesektor wird sich daher nicht lediglich dekarbonisieren, er gestaltet eine neue industrielle Revolution. In dieser Wirtschaftsepoche löst elektrische Energie fossile Moleküle in Heizung, Verkehr und Prozesswärme ab, während lokale Wertschöpfung, partizipative Geschäftsmodelle und kreislaufoptimierte Designs den Rahmen bilden. Jede Kilowattstunde wird transparent rückverfolgbar, jede Investition verankert sich in langfristiger Planbarkeit, und jede Innovation manifestiert unmittelbar im Alltag von Städten und Gemeinden. Die Reise von der Wärmepumpe im Keller bis zum Megawatt-Rotor auf hoher See demonstriert, wie radikal Technologie gesellschaftliche Strukturen transformiert. Eine Energiewelt, die ihre Dynamik aus erneuerbaren Quellen zieht, steht nicht mehr als Vision im Raum; sie formiert sich längst vor den eigenen Augen und verleiht dem Begriff Zukunft neue Greifbarkeit.

Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, werden wir mit einer Provision beteiligt. Für Sie entstehen dabei keine Mehrkosten.

Wir haben Kooperationen mit verschiedenen Partnern. Unter anderem verdienen wir als Amazon-Partner an qualifizierten Verkäufen.